Impact de l'Exposition Conjointe à la Pollution de l’Air et au Bruit sur la Santé : Un Double Fardeau pour les Populations Urbaines

AUTEUR : SÉVERINE DEGUEN

Depuis les années 1970, la prise de conscience des enjeux liés à la santé environnementale a entraîné une montée en puissance des interventions pour limiter l’impact des pollutions environnementales. Aujourd’hui, avec l’intensification du changement climatique, les collectivités territoriales et les autorités de santé publique sont mobilisées pour réduire les expositions cumulatives aux polluants comme la pollution atmosphérique et les nuisances sonores. Ces expositions sont de plus en plus reconnues comme un double fardeau sanitaire, notamment en milieu urbain.

Pollution de l’air : un facteur majeur de morbidité

La pollution de l’air est responsable de millions de décès prématurés chaque année. En France, entre 2016 et 2019, environ 40 000 décès sont attribués aux particules fines (PM2.5) et 7 000 au dioxyde d’azote (NO₂). L’impact sanitaire et économique est colossal, atteignant près de 100 milliards d’euros par an. Cette pollution est au cœur des politiques publiques de réduction des expositions environnementales, en particulier dans les zones urbaines denses.

Bruit : le second facteur de risque environnemental

Souvent sous-estimé, le bruit urbain est désormais reconnu comme le deuxième facteur de risque environnemental pour la santé en Europe. Il provoque des troubles du sommeil, des maladies cardiovasculaires (AVC, infarctus) et altère la qualité de vie. L’exposition chronique au bruit représente plus d’un million d’années de vie en bonne santé perdues chaque année selon l’OMS. Le trafic routier, aérien et ferroviaire en sont les principales sources.

Coexposition : comprendre les effets cumulés sur la santé

La coexposition au bruit et à la pollution de l’air est désormais étudiée comme un facteur aggravant des risques sanitaires, en particulier pour les populations les plus vulnérables. Cette exposition cumulative accentue l’injustice environnementale dans les zones défavorisées. Des outils d’évaluation spatiale permettent d’analyser les zones de coexposition, en croisant données environnementales, sanitaires et socioéconomiques.

Plans nationaux, ISS et équité en santé environnementale

Les plans nationaux de santé en France visent à réduire les inégalités sociales de santé (ISS). Le Plan national santé environnement (PNSE) inclut désormais la lutte contre la pollution de l’air et le bruit comme priorités, avec une attention particulière portée à la vulnérabilité sociale des populations concernées.

L’exemple des maladies cardio-neuro-vasculaires montre que les personnes en situation de précarité sont davantage exposées et impactées par ces facteurs. La défaveur socioéconomique est corrélée à une surmorbidité importante, rendant indispensable l’analyse croisée des expositions environnementales et des facteurs sociaux.

EXEMPLE DES MALADIES CARDIO-NEURO-VASCULAIRES ET DE LA DÉFAVORISATION SOCIOÉCONOMIQUE

Il existe un lien fort entre la défaveur socioéconomique et le risque accru de maladies cardio-neuro-vasculaires. Les personnes socialement défavorisées ont un risque presque doublé de syndrome coronarien aigu et subissent des AVC plus tôt que les personnes favorisées. Les études montrent une association significative entre la défaveur socioéconomique et l'incidence et la prévalence des maladies coronariennes, même après ajustement pour les facteurs individuels. La réduction des inégalités sociales de santé, notamment en matière de maladies cardio-neuro-vasculaires, est cruciale. Il est essentiel d'évaluer l'impact des interventions environnementales sur les différentes couches sociales pour éviter d'aggraver les ISS et améliorer les politiques de santé publique.

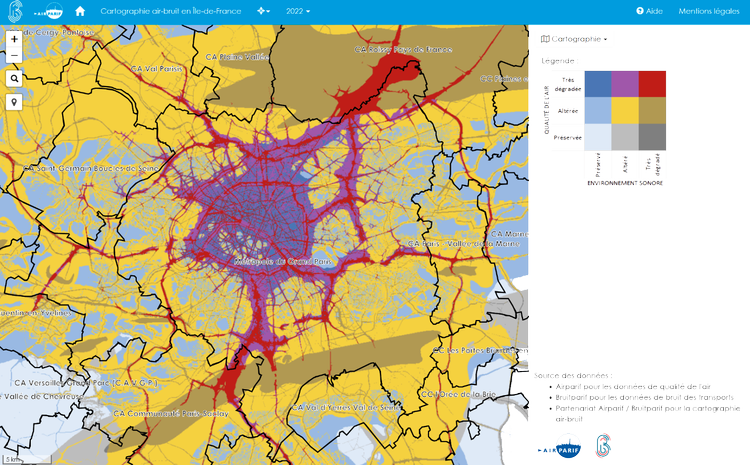

Un outil de cartographie environnementale en Île-de-France

La collaboration entre Airparif et Bruitparif a permis de créer une carte interactive de la coexposition au bruit et à la pollution de l’air en Île-de-France. Cette cartographie environnementale permet :

d’identifier les zones calmes à préserver et les zones à fort risque sanitaire,

de guider les aménagements urbains (pistes cyclables, zones à faibles émissions),

d’évaluer l’impact des politiques publiques,

et de nourrir la recherche scientifique sur l’exposition combinée.

Ces données seront mobilisées dans le cadre du Plan régional santé environnement (PRSE4).

Recommandations : mieux cibler les interventions

Pour réduire les inégalités environnementales, il est essentiel d’intégrer les données socioéconomiques dans les analyses spatiales. Les populations défavorisées étant souvent les plus exposées à la coexposition bruit-air, les politiques d’évaluation environnementale doivent cibler en priorité ces groupes vulnérables.

Un guide méthodologique pourrait être développé à partir de l’expérience francilienne, afin de reproduire cette démarche dans d’autres territoires et de prioriser les interventions en santé publique dans une logique d’équité territoriale.